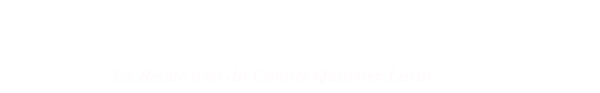

Rencontre littéraire au Café

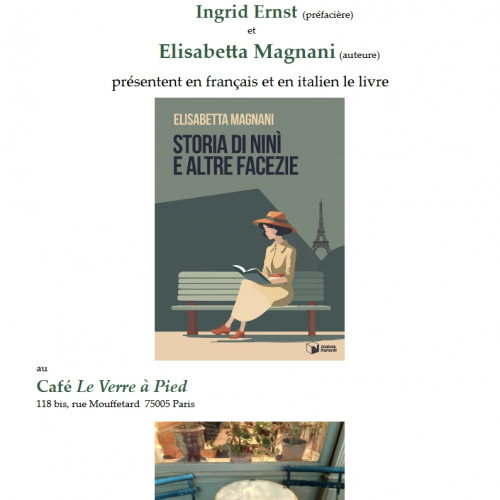

Soirée québécoise avec les éditions Héliotrope

Soirée littérature québécoise à l'occasion de l'arrivée des éditions Héliotrope

Café-débat : "Droit de cité pour les femmes"

Les Amies de l'Institut Émilie du Châtelet ont le plaisir de vous inviter à écouter et à débattre avec Dominique POGGI sur le thème : Droit de cité pour les femmes.